«Ein Lebenslauf sagt mehr als er sollte – und oft das Falsche»

Warum Schweizer Unternehmen Blind Recruiting kaum einsetzen und weshalb sich das ändern könnte.

Blind Recruiting zwingt uns, genau hinzusehen, indem es den Fokus darauf legt, was zählt. (Bild: ChatGPT)

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen zwei Bewerbungen für eine Stelle. Beide Kandidierenden bringen dieselben Qualifikationen mit, dieselbe Erfahrung, dieselbe Motivation. Nur einer Bewerbung ist ein Foto beigelegt und ein Name, der vertrauter klingt als der andere. Was glauben Sie, wen würden Sie eher einladen?

Genau solche – oft unbewussten – Entscheidungen prägen unseren Rekrutierungsalltag. Das Konzept des Blind Recruitings versucht, diese Urteile auf Basis von Namen, Fotos, Alter oder Herkunft aus dem Spiel zu nehmen. Es geht um eine einfache Idee, mit (potenziell) grosser Wirkung: Bewerbungen werden anonymisiert, um Diskriminierung zu vermeiden und Kompetenzen, statt Personenmerkmale (wie Aussehen, Alter, Geschlecht oder Herkunft) ins Zentrum zu rücken.

Aber: Wie steht die Schweizer Unternehmenswelt dazu? Das wollte ich in meiner Bachelorarbeit wissen und bin dabei sowohl auf Skepsis sowie auch auf Lichtblicke gestossen.

Theorie trifft Realität: Zwischen Vision und Praxis

Blind Recruiting klingt für viele wie ein neuer Trend. Doch tatsächlich hat das Konzept eine bemerkenswerte Geschichte und beeindruckende Wirkungen. Schon in den 1970er-Jahren erfanden Symphonieorchester in den USA das Prinzip. Musizierende spielten hinter einem Vorhang vor. So sollte das Geschlecht bei der Auswahl keine Rolle spielen. Das Resultat: Die Wahrscheinlichkeit für Frauen, in die nächste Runde zu kommen, stieg um 50 Prozent.

Ein aktuelleres Beispiel kommt aus einem KMU in Jordanien: Da erklärte ein CEO 2024 im Interview, dass er in seinem Unternehmen bewusst Geschlecht und Zivilstand aller Bewerbenden ausblenden würde. Auch er ist überzeugt, dass er, seit die Organisation Blind Recruiting umsetzt, viele qualifizierte Frauen einstellen konnte. Das Beispiel aus Jordanien, wo noch sehr starke Geschlechterstereotypen herrschen, zeigt – wie auch andere Studien –, dass die Methode vom Blind Recruiting gerade da grosse Wirkung entfalten kann, wo Stereotypen besonders stark vorherrschen.

Diese Beispiele zeigen, dass Blind Recruiting funktioniert und kein neues Konzept ist. Und doch bleibt das Verfahren hierzulande eher ein theoretisches Konstrukt?

In meiner Untersuchung habe ich HR-Fachpersonen und Verantwortliche für Chancengleichheit gefragt: Wie wahrscheinlich ist es, dass Ihr Unternehmen in Zukunft Blind Recruiting einführt? Und: Wenn Sie persönlich entscheiden könnten, würden Sie Blind Recruiting einführen? Schliesslich: Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie?

Eine Online-Umfrage mit 107 validen Teilnahmen und zwei vertiefende Expertengespräche lieferten ein facettenreiches Bild.

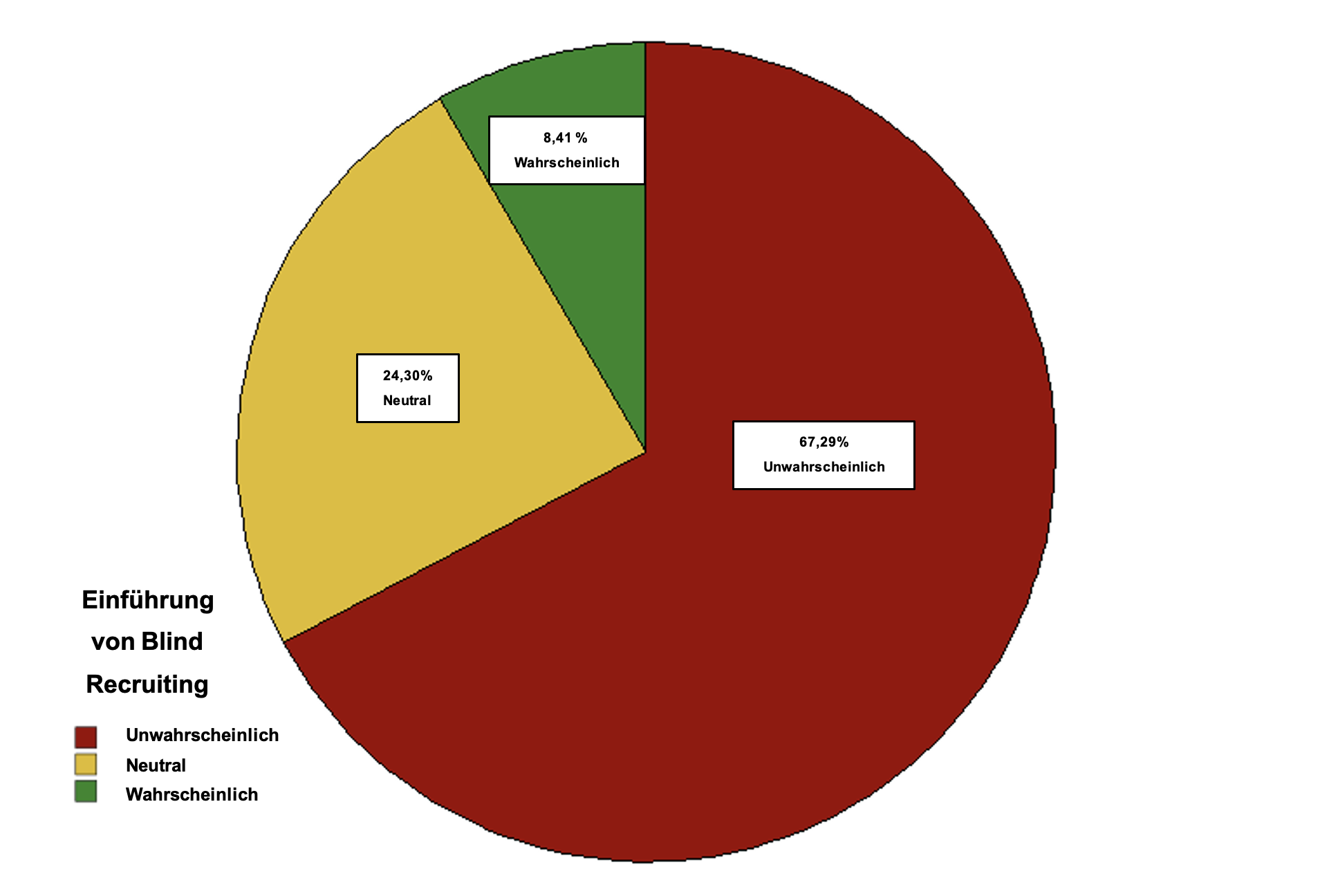

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Zwei Drittel der Befragten halten die Einführung von Blind Recruiting in ihrem Unternehmen für unwahrscheinlich, wie diese Grafik zeigt.

Könnten die Befragten jedoch selbst entscheiden, würden 43 Prozent das Verfahren einführen. Das lässt aufhorchen. Es ist oft nicht das Konzept selbst, das auf fehlende Bereitschaft stösst, sondern der Weg dorthin: technische Hürden, Organisationsstruktur und -kultur, fehlende Strategien.

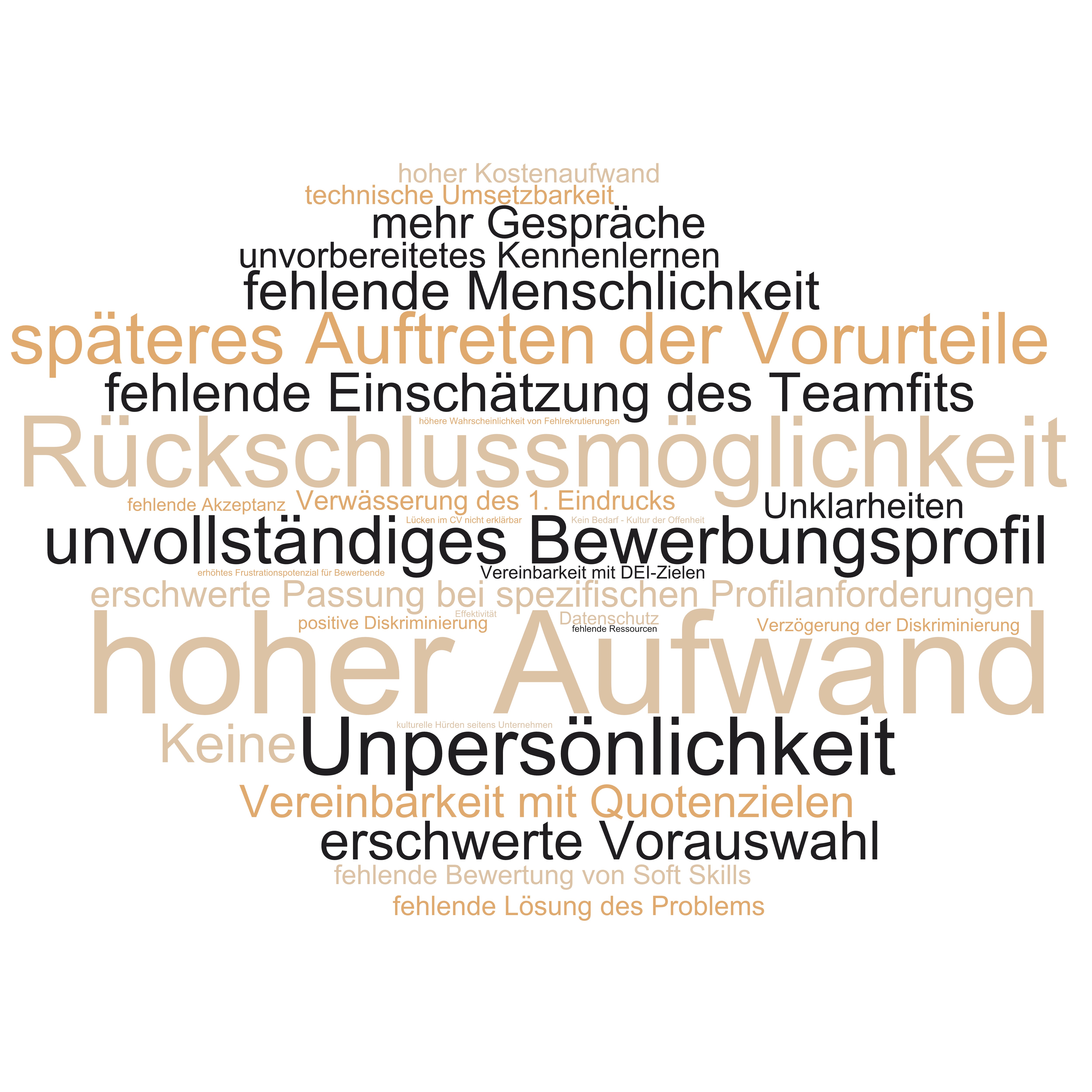

Die Gründe, dass die meisten Befragten davon ausgehen, dass ihre Organisation Blind Recruiting eher nicht einführen würde, sind vielfältig (wie nachfolgende Grafik zeigt): Immer wieder wurde der hohe Aufwand bei der Umsetzung genannt, etwa durch zusätzliche Prozesse oder fehlende technische Lösungen. Auch die Sorge um ein unvollständiges Bewerbungsprofil spielt eine Rolle: Ohne persönliche Angaben fehlt manchen der Kontext, der für eine fundierte Einschätzung wichtig erscheint. Ein weiterer Punkt ist die Einschätzung des Teamfits. Viele der Befragten fragen sich, ob man wirklich beurteilen kann, ob jemand ins Team passt, wenn man nicht viel über die Person weiss. Hinzu kommt die Kritik an einer gewissen Unpersönlichkeit im Verfahren – gerade in kleinen Unternehmen, wo Kultur und Nähe zentrale Rollen spielen.

Ein Beispiel: In einem KMU mit zehn Mitarbeitenden sei es, gemäss Aussagen, schlicht nicht praktikabel, persönliche Daten zu entfernen. Man kennt sich ohnehin oder findet die Person spätestens auf LinkedIn. In grösseren Unternehmen hingegen wird eher über ein Pilotprojekt nachgedacht. Aber auch dort scheitern solche Ideen oft an bestehenden Rekrutierungstools.

Diskriminierung ist (k)ein Bauchgefühl – und messbar

Was mich besonders beschäftigt hat ist, dass Diskriminierung zwar erkannt, aber oft verharmlost wird. Gefragt nach Merkmalen, nach denen häufig diskriminiert wird, nannten die befragten HR-Fachpersonen und Chancengleichheitsverantwortlichen häufig: Alter, Nationalität, Behinderung und Aussehen. Und genau diese Merkmale lassen sich anonymisieren.

Diskriminierung ist nicht nur ein Gefühl oder ein Einzelfall, sondern erklärbar und empirisch belegbar. Die Wirtschaftswissenschaft unterscheidet etwa zwischen geschmacksbasierter Diskriminierung, bei der persönliche Vorlieben eine Rolle spielen, und statistischer Diskriminierung, bei der Merkmale wie Herkunft pauschal als Leistungsindikator gewertet werden. Beide wirken sich direkt auf Bewerbungsprozesse aus – zum Beispiel, wenn ein Name oder das Alter unbewusst über die Eignung entscheidet.

Hinzu kommen implizite Vorurteile und Stereotypen: tief verankerte Denkmuster, die Entscheidungen beeinflussen, ohne dass wir es merken. Sie widersprechen oft unseren eigenen Werten, wirken aber trotzdem. Besonders in der Personalauswahl gilt: Was wir nicht bewusst denken, entscheidet dennoch mit. Viele HR-Fachpersonen erkennen Vorurteile bei anderen – aber nicht bei sich selbst.

Auch in der Schweiz ist das messbar. Studien zeigen: Personen mit Migrationshintergrund (besonders betroffen sind Bewerbende mit kosovarischem oder türkischem Namen) müssen deutlich mehr Bewerbungen verschicken, um zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Eine weitere Untersuchung zeigt, dass People of Color rund 30 Prozent mehr Bewerbungen schreiben müssen, obwohl ihre Qualifikationen identisch sind.

Und genau hier kann Blind Recruiting wirken. Fast die Hälfte der Befragten hält anonymisierte Bewerbungen für wirksam im Kampf gegen Diskriminierung, besonders in der ersten Bewerbungsrunde, wo unbewusste Vorurteile oft ungebremst wirken.

Wenn Grösse und Strategie den Ausschlag geben

Ein spannendes Ergebnis meiner Analyse war: Die Offenheit gegenüber Blind Recruiting ist kein Zufall, sondern hängt mit der Struktur des Unternehmens zusammen.

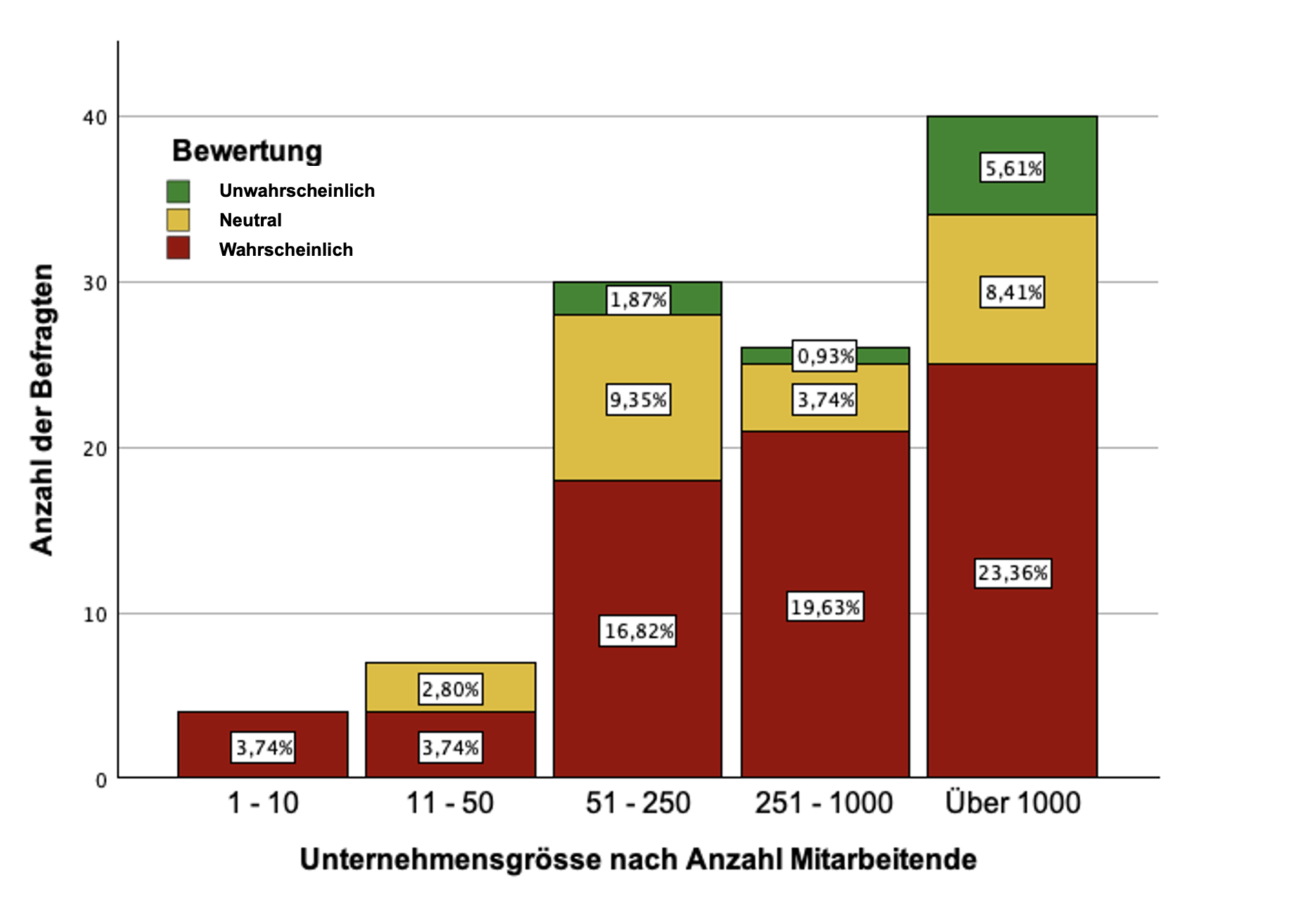

Je grösser das Unternehmen, desto eher zeigt es Bereitschaft, anonymisierte Bewerbungen zumindest zu prüfen. Kleinere Firmen hingegen zeigen deutlich mehr Skepsis, wie folgende Grafik zeigt.

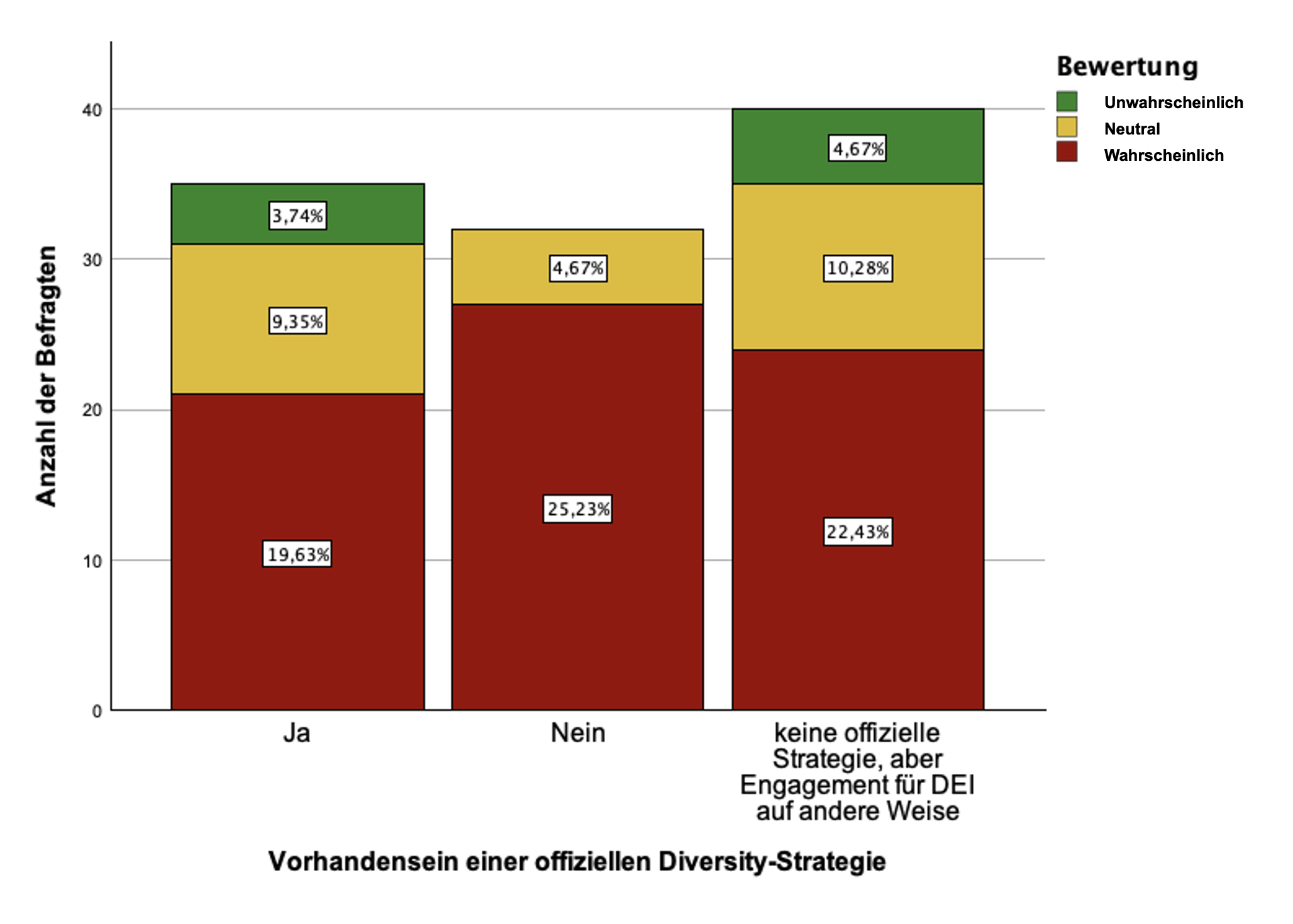

Noch deutlicher wird der Unterschied beim Blick auf DEI-Strategien. Unternehmen, die bereits eine Diversity-, Equity- und Inclusion-Strategie verfolgen oder Engagement auf andere Weise, sind deutlich offener gegenüber Blind Recruiting, wie die folgende Grafik zeigt. Wer Vielfalt nicht nur als Modewort nutzt, sondern aktiv verankert hat, sieht eher den Nutzen als die Hürde.

Wichtig dabei: Beide Tendenzen, grössere Bereitschaft in grossen Unternehmen und Vorhandensein einer DEI-Strategie, sind nicht statistisch signifikant. Sie zeigen einen Trend auf, doch es braucht weiterführende, grössere Studien, um verlässliche Zusammenhänge festzustellen.

Stadt ja, Land nein: Der Standort macht den Unterschied

Eine weitere spannende Feststellung ist, dass Unternehmen in ländlichen Regionen Blind Recruiting signifikant häufiger ablehnen als solche in urbanen Gebieten. Während in Städten differenzierter argumentiert wird, herrscht auf dem Land oft Skepsis. Man kennt sich, man vertraut auf das Bauchgefühl, man sieht keinen Bedarf.

Doch gerade hier entstehen ungleiche Chancen, weil man zu schnell urteilt, wer ins Team passt und wer nicht.

Nicht Entweder-oder sondern Sowohl-als-auch

Blind Recruiting wird oft als Konkurrenz zu bestehenden Diversity-Massnahmen gesehen. Dabei kann es diese perfekt ergänzen. Strukturierte Interviews, standardisierte Auswahlprozesse oder Schulungen zu unbewussten Vorurteilen sind wichtig und werden bereits heute in vielen Schweizer Unternehmen angewandt, aber sie setzen meist erst nach der Vorauswahl an. Blind Recruiting hingegen beginnt vor dem ersten Eindruck.

Es ist kein Allheilmittel. Aber ein wirkungsvolles Werkzeug. Und ein starkes Signal.

Vom Konzept zum Versuch: Zeit für Pilotprojekte

Was brauchen wir, damit Blind Recruiting mehr als eine gute Idee bleibt? Mut zur Veränderung. Aber vor allem: praktische Erfahrungen. Pilotprojekte, etwa in grösseren Unternehmen oder Verwaltungen, könnten zeigen, was funktioniert, wo die Herausforderungen liegen und was sich daraus lernen lässt.

Wie eine Expertin aus den Interviews es ausdrückte: «Wenn es ein Tool und Best Practices gäbe, dann wären viele Unternehmen sicher dabei.»

Vielleicht braucht es also einfach nur ein paar Erste, die vorangehen.

Genau das passiert aktuell in der Verwaltung Basel-Stadt und der Stadt Zürich: Politische Vorstösse fordern dort die Einführung von anonymisierten Bewerbungen im öffentlichen Sektor. Noch ist nichts entschieden – aber der Wille, es zumindest zu versuchen, ist ein wichtiges Signal. Vielleicht gibt es ja auch mutige Unternehmen aus dem Privatsektor, die einen ersten Schritt gehen und dabei ein tolles Signal an potenzielle Bewerbende aussenden wollen.

Unterm Strich: Weniger sehen, besser entscheiden

Blind Recruiting zwingt uns, genau hinzusehen, indem es den Fokus darauf legt, was zählt: Qualifikation, Motivation, Potenzial.

Zudem: KI dürfte sicherlich eine grosse Erleichterung bringen betreffend der technischen Umsetzung von Blind Recruiting.

Blind Recruiting mag aufwendig sein. Es wird auch nicht jede Form von Diskriminierung verhindern. Es ist ein erster Schritt, mehr Menschen fairere Chancen zu eröffnen – und gleichzeitig jene Mitarbeitenden auszuwählen, die aufgrund ihrer Kompetenzen und nicht wegen persönlicher Merkmale ins Team passen.

Literaturhinweis:

- Fibbi, R., Ruedin, D., Stünzi, R., & Zschirnt, E. (2022). Hiring discrimination on the basis of skin colour? A correspondence test in Switzerland. Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(7), 1515–1535. https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1999795

- Goldin, C., & Rouse, C. (2000). Orchestrating impartiality: The impact of “blind” auditions on female musicians. American Economic Review, 90(4), 715–741. https://doi.org/10.1257/aer.90.4.715

- Krause, A., Rinne, U., & Zimmermann, K. F. (2012). Anonymous job applications in Europe. IZA Journal of European Labor Studies, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.1186/2193-9012-1-5/TABLES/6

- Lanfranconi, L., Moden, A., Abed AINabi, M., & Al Qasem, L. (2024). Attracting the Best Talents through Blind and Skill-focused Recruitment. Amman, Jordan: Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and UN Women.

- Zschirnt, E. (2019). Evidence of Hiring Discrimination Against the Second Generation: Results from a Correspondence Test in the Swiss Labour Market. Journal of International Migration and Integration, 21(2), 563–585. https://doi.org/10.1007/S12134-019-00664-1/FIGURES/1