Der Medienhype sei einerseits ein willkommener Werbeeffekt in einem umkämpften Markt, wie Katja Cattapan unumwunden zugibt. Cattapan ist stellvertretende ärztliche Direktorin des Sanatoriums Kilchberg und Chefärztin der Privatstation für die Burnout-Geschädigten.

Wenig glücklich sind die privaten Klinikbetreiber andererseits aber damit, dass bisher die Journaille kaum auf das «Wesentliche an der Story» fokussiert habe. Gemeint ist das in Kilchberg entwickelte Behandlungs-Konzept «Symbalance» für Menschen mit einer «stressbedingten Erschöpfungsdepression». «Unsere Methode wird zurzeit in der medizischen Fachpresse veröffentlicht.

Sie soll so diskutiert, hinterfragt, weiterentwickelt und legitimiert werden», sagt Cattapan.

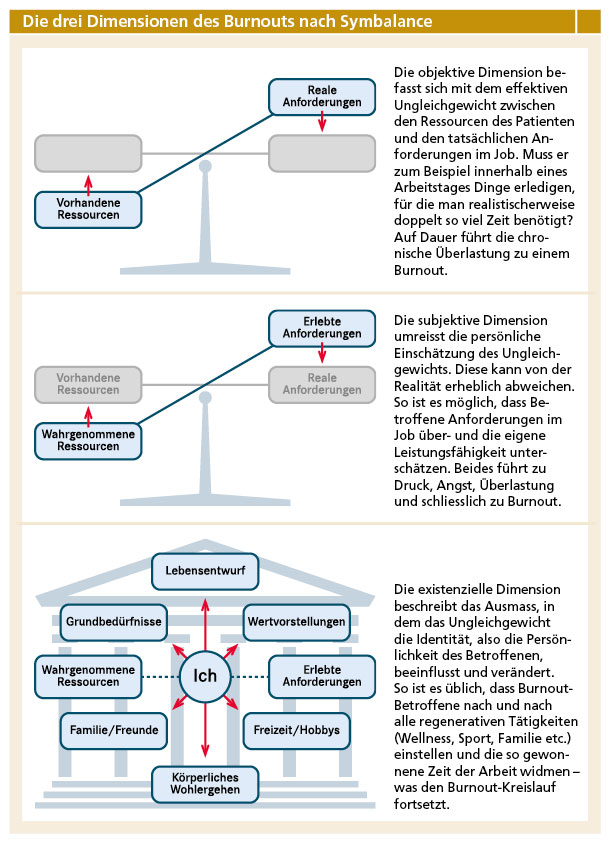

Dieses Vorgehen sei für Burnout-Therapien neu und unterstreiche den seriösen, wissenschaftlichen Anspruch der Kilchberger Experten, erklärt Christian Seeher, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. Er leitet die Burnout-Einrichtung vor den Toren Zürichs medizinisch. «Anders als bisherige Behandlungsmethoden unterscheiden wir drei Dimensionen des Burnouts. Eine objektive, eine subjektive und eine existenzielle.» Nach der Diagnose und je nach individueller Ausprägung des Patienten werde eine massgeschneiderte Behandlung abgeleitet.

Stationär oder auch ambulant werden Kombinationen aus Psychotherapie, Bewegungs- und Gruppentherapie, Fitnesstraining, Kunstschaffen, Stressbewältigung, aber auch Philosophie angeboten. Denn wer in ein Burnout stürzt, hat oft Bedarf, seine eigenen Wertvorstellungen, also seine Lebensphilosophie, zu überdenken und wieder ins Lot zu bringen.

Zur gezielten Behandlung gehört auch «verschriebene Wellness», sagt Seeher. «Nicht wenige Patienten müssen nach einem Burnout wieder lernen, bewusst zu entspannen. Verordnete Saunagänge können dazu beitragen.»

Nach der stationären Behandlung folgt eine ambulante Therapie. Dazu gehören auch gemeinsame Gespräche mit dem Arbeitgeber – sofern der Patient an seinen Arbeitsplatz zurückkehren möchte. Ein Ziel, welches die meisten Betroffenen motiviert verfolgten, so Seeher.

Vorgesetzte, HR-Vertreter, Therapeuten und der Patient erörtern in den Gesprächen, wie der Weg zurück in den Job aussehen kann und soll. Von solchen konstruktiven Auseinandersetzungen würden alle Beteiligten profitieren, sagt Seeher. Ganz besonders auch die Unternehmer und die HR-Fachleute. «Sie können durch die Einbindung in die Therapie wichtige Erkenntnisse aus dem Einzelfall ableiten und so gezielt und wirksam Arbeitsabläufe anpassen und Burnout-Prävention im Rahmen des Gesundheitsmanagements in den Betrieben durchführen.» Mitunter müsse den Involvierten aber auch klar aufgezeigt werden, dass es bei Burnout-Therapien nicht darum gehe, die Betroffenen einfach schnell «wieder fit für die Front» zu machen. Alle müssen Lehren aus dem Crash ziehen und daraus Massnahmen und neue Verhaltensmuster ableiten – Betroffene wie Arbeitgeber. Ansonsten ist die Therapie nicht nachhaltig.

Realistische Ziele für Patienten

So weit ist Paul Knöpfli noch nicht. Der grösste Teil der Behandlung steht ihm noch bevor, er steht am Anfang seiner Behandlung. Mit Wellness habe seine Therapie wenig zu tun, sagt er. «Das Bild von der Erholungs-Oase in Kilchberg haben die Medien gezeichnet. Mit der Realität hat das nichts gemein. Wir sprechen hier von Arbeit. Man stellt seinen Lebensentwurf in Frage. So was ist nicht einfach.»

Sich zu erholen, etwas für sich zu geniessen, hat Knöpfli über die Jahre verlernt. «Wenn ich hier in die Sauna gehe, bin ich zwar alleine, das schlechte Gewissen sitzt aber neben mir. Krank zu sein, nicht arbeiten zu können, belastet mich.»

Obschon, wie er sagt, der Job auch in Zukunft ein wichtiger Teil seines Lebens sein werde, soll seine dritte Therapie den Durchbruch bringen. «Ich weiss, dass meine Situation dieselbe ist wie bei meinen früheren beiden Zusammenbrüchen. Ich weiss, dass mir die damaligen Behandlungen nicht geholfen haben. Sonst wäre ich ja nicht hier. Anders als damals möchte ich das Problem nun aber wirklich in den Griff bekommen. Mein Ziel ist realistisch. Und um das gehts ja – sich selbst realistische Ziele zu stecken.»

*Name von der Redaktion geändert