ADHS: Die Macht, zu benennen

Was als «Störung» gilt, ist auch eine Frage von Geschichte, Macht und Perspektive. Im ersten Kapitel der grossen ADHS-Sommerserie zeigen wir, warum ADHS mehr als einfach eine medizinische Diagnose ist – und wagen einen Blick in die Vergangenheit.

Im Intro zur ADHS-Sommerserie haben wir zunächst die Szene gesetzt – und uns dann dem Aufbau dieser Serie gewidmet. Am wichtigsten aber: ADHS ist mehr als eine medizinische Diagnose, es ist ein Wort, das sich seit seiner Einführung mit allerlei Bedeutungen aufgeladen hat. ADHS auf einen diagnostischen Rahmen zu reduzieren, wird den Menschen mit ADHS nicht gerecht – aber auch nicht der Art und Weise, wie Sprache funktioniert.

Die Sommerserie im Überblick

Die Ankündigung zur Sommerserie – und warum wir das tun

Intro – Am Anfang war der Montag

Sie befinden sich hier: Kapitel 1 – Eine Geschichte mit Chaos über Chaos

Kapitel 2 – Von Hirnscans und Grenzfragen: Die Lücke im Hirnscan

Kapitel 3 – Privatsache Psyche? Das Gehirn – entpolitisiert

Kapitel 4 – Zu viele ADHS-Diagnosen? Falsche Frage

Kapitel 5 – ADHS im Fadenkreuz: Warum die Debatte über Ritalin in die Irre führt

Kapitel 6 – Ritalin: Wer therapiert hier eigentlich wen?

Mit der Erkenntnis, dass es sich beim Begriff ADHS um einen Begriff handelt, der im Diskurs zuvorderst als diagnostische Bezeichnung verstanden wird, diese Bezeichnung aber Ihre eigene Geschichte hat – und ADHS gerade deswegen kein rein diagnostischer Begriff ist – widmen wir uns, oh Ironie: dem diagnostischen Begriff.

ADHS – oft klischeehaft als eine Art Zappelphilipp- und Hans-guck-in-die-Luft-Syndrom dargestellt – ist zunächst: eben, eine Diagnose. Gestellt wird sie von ausgebildeten Fachpersonen. Etwaige Medikation verschreiben Psychiaterinnen und Mediziner mit dem Ziel, den Leidensdruck zu mindern, der durch die biblisch lange Liste an offiziellen und inoffiziellen Symptomen und Ausprägungen entsteht.

In begleitenden Verhaltenstherapien lernen die Betroffenen damit umzugehen und Strategien zu entwickeln, um sich im Dschungel des Alltags nicht zu verirren.

Doch ADHS ist seit jeher eine umstrittene und bisweilen kontroverse Diagnose – kein Wunder, stehen im Zentrum der Diskussion darum oft Kinder. Und das, obwohl ADHS auch bei Erwachsenen auftritt. Und weil Kinder in unserer Gesellschaft als besonders schutzbedürftig gelten, da sie verletzlich und beeinflussbar sind, eignen sie sich ideal als vorgeschobene Projektionsfläche bei jeglichen Bedenken – ganz egal ob bewusst oder unbewusst. Am Ende leidet der ganze Diskurs darunter, denn auch Erwachsene sind – wie ich, der Autor – von ADHS betroffen.

Für manche Gemeinsamkeiten hat die Geschichte keinen Platz

Wussten Sie schon? ADHS als Begriff gibt es erst seit 1987. Das Konzept dessen, was ADHS ist, gab es aber – mehr oder weniger – schon immer. Heisst: Über die Zeit hinweg hat man diagnostische Kriterien eingeschränkt, erweitert, immer wieder anders eingerahmt. Somit ist ADHS, so trivial das womöglich klingt, weniger konkret als ein Beinbruch: Ein Bein hat Knochen. Diese können brechen. Wir können feststellen, welche Knochen wo gebrochen sind. Bei ADHS hingegen ist das nicht so einfach feststellbar.

«Reden ADHSler miteinander, finden Sie immer wieder überraschende Gemeinsamkeiten, die nirgends klar festgehalten sind.»

Das Konzept dessen, was ADHS eigentlich ist, hat sich historisch stark gewandelt – und wird sich weiter wandeln. So funktioniert Geschichte, so funktioniert Forschung, so funktioniert Diskurs. Schon heute bestehen die relevanten Kriterien für eine ADHS-Diagnose nicht aus sämtlichen Symptomen, die Betroffene von ADHS kennen. Reden ADHSler miteinander, finden Sie immer wieder überraschende Gemeinsamkeiten, die nirgends klar festgehalten sind.

Sie sind zwar im konkreten alltäglichen Erleben von ADHSlern durchaus relevant, haben für eine Diagnosestellung keine grosse Bedeutung. Ein Beispiel: Dass Menschen mit ADHS ablenkbar sind, steht in beiden grossen Diagnose-Manualen, dem ICD-11 (das erst kürzlich in Kraft getreten ist und lange verhandelt wurde) und DSM-5. Dass diese Ablenkbarkeit aber das Ergebnis einer sensorischen Überreizung sein kann, spielt für die Diagnostik keine grosse Rolle. Nicht selten bemerken ADHSler, dass die sensorischen Reize sogar Einfluss auf das Essverhalten nehmen können. So sind für sie – höchst individuell – diverse Texturen schwer zu ertragen.

Zu heikel, zu empfindlich – aber nicht als Diagnose

Nicht selten haben ADHS-Kinder darum den Ruf, beim Essen «heikel» zu sein. Überhaupt seien Menschen mit ADHS «zu empfindlich», heisst es allenthalben. Zu geräuschempfindlich, emotional zu empfindlich, in ihrem Gerechtigkeitssinn zu empfindlich. Statt aber eine nicht-neurodivergente Perspektive als Norm zu zentrieren, könnten sich sogenannt «neurotypische» Menschen auch fragen: Warum stört es mich, wenn jemand beim Essen oder bei Lärm heikel ist? Stören mich manche Dinge vielleicht auch?

Doch damit greife ich bereits auf ein späteres Kapitel vor und belasse es bei diesem Teaser. Um diese kurze ADHS-Abschweifung zu beenden: Vielleicht ist es unfair, Menschen mit ADHS ständig anhand der eigenen Lebensrealität zu beurteilen und sie als «zu viel» oder «zu wenig» (manchmal gar beides simultan) zu betrachten. Am Ende führt das bei Menschen mit ADHS dazu, sich oft so zu fühlen, als müssten sie einem Ideal nachjagen, das sie nie erreichen können. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wenn es Menschen gibt, die bei manchen Dingen empfindlicher sind als andere.

«Menschen mit ADHS fühlen sich oft so, als müssten sie einem Ideal nachjagen, das sie nie erreichen können.»

Insofern: Die sehr konkreten Lebensrealitäten von Menschen mit ADHS spielen für eine Diagnosestellung eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger hingegen ist eine Beschreibung des Verhaltens aus einer Aussenperspektive. Im DSM-5 zum Beispiel steht: «...ist oft leicht von äusseren Reizen oder irrelevanten Gedanken abgelenkt». Erlauben Sie mir einen Kommentar von der Seitenlinie. Ich weiss, was hier gemeint ist, aber ich hatte noch nie das Gefühl, irgendeiner meiner Gedanken sei irrelevant gewesen. Jedenfalls nicht für meine konkrete Lebensrealität. Bereits hier tun sich also erste Lücken auf, wenn man ADHS als festen, nicht veränderlichen, rein diagnostischen Begriff verstehen möchte. Denn bereits im reinen Diagnosebegriff kommen Innenperspektiven kaum vor. Und der Diagnosebegriff – so pragmatisch er auch sein mag – führt zu einem lückenhaften Alltagsverständnis der «Tatsache ADHS». Kurz: es ist halt nicht so einfach, wie man es manchmal gerne hätte.

Von Struwwelpeters minimal geschädigtem Gehirn

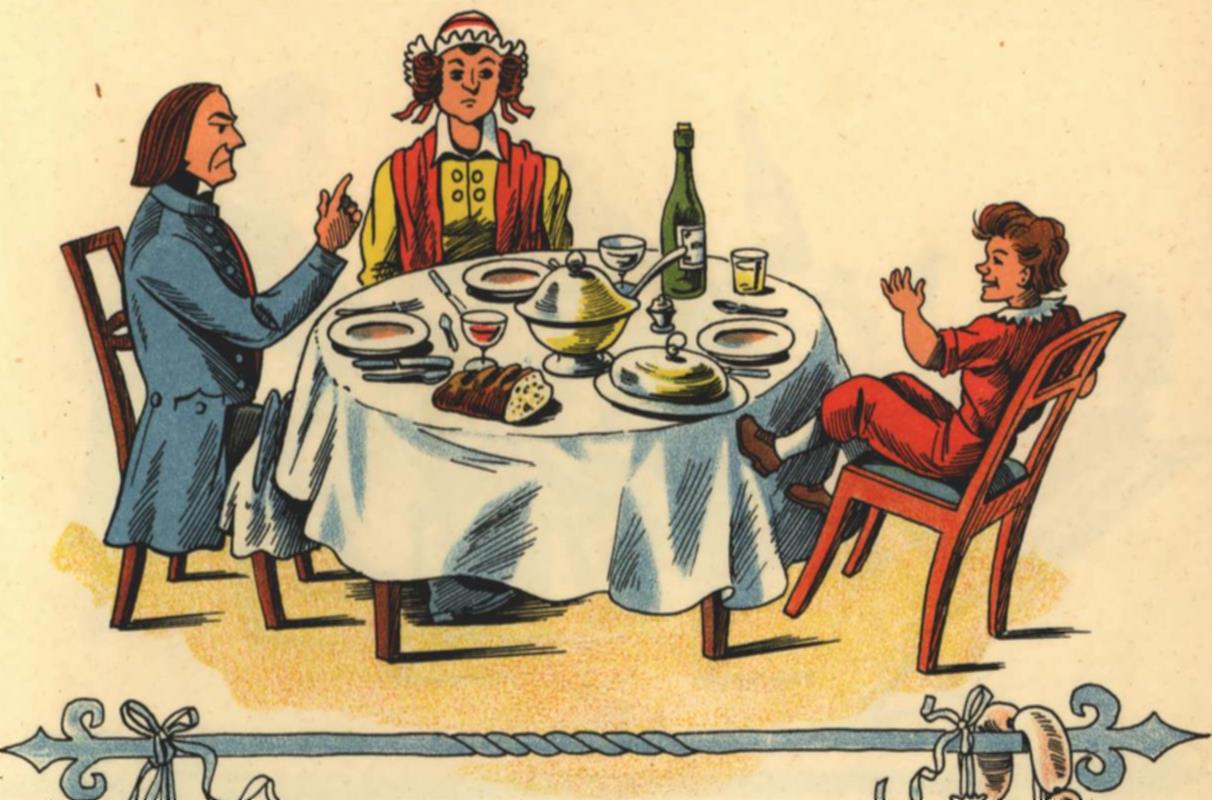

Wo waren wir? Ah, genau! Falls Sie es unterdessen bereits vergessen haben, ich weiss es noch: Der Begriff «ADHS» existiert erst seit 1987 in der jetzigen Form. Bevor es zu formalen, wissenschaftlichen Beschreibungen kam, existierte zumindest das Bild des ADHS-Kindes – die älteren Semester erinnern sich – im Kinderbuch Struwwelpeter. Geschrieben übrigens von einem Psychiater.

Als es dann zu ersten wissenschaftlichen Beschreibungen kam, klang es noch ganz anders als heute, und dennoch: irgendwie ähnlich? Anfang des 20. Jahrhunderts befand ein britischer Kinderarzt, es handle sich bei ADHS nicht um ein Resultat miserabler Erziehung, wie es etwa noch im «Struwwelpeter» suggeriert wurde. Das ist im Grunde zwar richtig, seine Diagnose entlastete somit auf gewisse Weise Eltern, die nichts dafür konnten, dass ihr Kind nun halt eben so ist, wie es ist. Aber: Er beschrieb ein Krankheitsbild, das er als «Defekt der moralischen Kontrolle» bezeichnete. Menschen mit ADHS: moralisch defekte Menschen. Die Eltern können nichts dafür, aber die Kinder, nun, sie sind – gemäss dieser Diagnose – halt von Grund auf moralisch verkommen.

Der ursprüngliche Zappelphilipp aus dem «Struwwelpeter», der nicht stillsitzt.

Nach und nach flossen in die wissenschaftlichen Beschreibungen aber auch immer häufiger Verhaltensdimensionen wie Hyperaktivität ein. Hier das Stichwort: «Aufmerksamkeitsdefizit». Die Betroffenen würden sich ablenken lassen und seien achtlos. Und auch das Hirn – seit den ersten wissenschaftlichen Beschreibungen immer wieder erwähnt – kommt immer mehr in den Mittelpunkt. Zum Beispiel als ADHSler in den 1970er-Jahren als Menschen mit «minimaler zerebraler Dysfunktion» bezeichnet wurden. Die Neurologie geriet immer mehr in den Mittelpunkt der Forschung.

Es zeigt sich eine (im doppelten Sinne) merkwürdige Verschiebung: Waren früher die Eltern der Kinder defekt, dann die «moralische Kontrolle» des Kindes, ist es plötzlich: das Gehirn. ADHS somit (vielleicht): ein neurologisches Problem.

Stets durch die Linse des «Defekts»

Was viele historische Ansätze zur Erklärung und zum Finden der Ursache von ADHS gemein hatten, ist, Sie haben richtig geraten, dass sie die wahrgenommenen «Defekte» der Betroffenen ins Zentrum stellten. Und diese Defekte sind, so die gängige Meinung, Sache der Betroffenen. Zwar ist man als Mensch mit ADHS zwar nicht mehr tief in der Seele moralisch verkommen, dafür ist – entschuldigen Sie den zynischen Einschub – halt das Hirn kaputt. Da kann man nichts dafür, aber man muss es trotzdem primär selbst, eigenverantwortlich, regeln. Und das obwohl man es sich weder ausgesucht hat noch notwendigerweise damit einverstanden ist, tatsächlich defekt zu sein. Das haben andere entschieden.

Dass sich hier weder die Gesellschaft noch die Wissenschaft – quasi als objektive Disziplin – aus der Verantwortung stehlen können, wird bei einem weiteren Blick auf die Geschichte und Diskurse rund um «Krankheit» offensichtlich. Denn wer krank ist und wer nicht, ist nicht einfach nur eine Tatsache, sondern auch eine Art, Menschen einzuteilen und zu beschreiben. Und das geschieht durch Akteure. Nicht einfach so.

An dieser Stelle möchte ich wieder auf ein späteres Kapitel vorgreifen: Hier geht es nicht darum, ob ADHS «nur ein soziales Konstrukt» oder «nicht real» wäre (denn selbst soziale Konstrukte sind das, schauen Sie mal auf Ihr Bankkonto) – und auch nicht darum, zu behaupten, Menschen mit ADHS hätten keinen Leidensdruck (denn sie haben ihn, obschon es auch hier kontextuelle Unterschiede gibt). Und schon gar nicht geht es darum, ADHS zu einer Art «Superkraft» zu verklären, die sich Unternehmen «zunutze machen» können. Es geht darum, unseren gemeinsamen Blick dafür zu schärfen, dass wir unsere Welt durch verschiedene Linsen wahrnehmen können, und dass das reale Konsequenzen in der realen Welt hat. Es geht darum, verschiedene Perspektiven – insbesondere auch jene, die oft übersehen werden – zu vereinen und dort kompatibel zu machen, wo man sonst Widersprüche vermuten würde.

«Das ist doch krank!»

Schon Ende der 1970er-Jahre beschrieb die amerikanische Kulturkritikerin Susan Sontag, dass Krankheit oft metaphorisch aufgeladen ist. Eine der beiden Krankheiten, mit der sie sich beschäftigte, war Tuberkulose. In ihrem Essay «Illness as a metaphor» beschreibt sie einen aus heutiger Sicht verwunderlichen aber früher üblichen Schluss über Menschen mit Tuberkulose: Die Krankheit ist das Ergebnis eines liederlichen Lebenswandels, eines spirituellen und moralischen Scheiterns.

Dass der tatsächliche Krankheitsmechanismus – sprich: die Existenz eines Krankheitserregers – oft gar keine Rolle für die moralische und soziale Bewertung spielt, zeigt sich auch deutlich am historischen Beispiel von HIV und AIDS. Noch immer tief verwurzelt in homophoben Diskursen galten infizierte wie kranke Menschen oft als dreckig, verkommen – und hätten sie sich für ein anderes Leben entschieden, würden sie nun nicht daran leiden.

Kein Wunder, spricht man auch heute noch alltäglich von «Der ist ja krank!», wenn wir Dinge beschreiben, die wir als negativ empfinden und sehen. Gerade kürzlich beim feierabendlichen Einkauf echauffierte sich eine Person mit genau diesem Ausruf über eine andere Person, die sich offensichtlich nicht so verhalten hat, wie sie es erwartet hätte. In ähnlicher Weise hat auch der französische Philosoph Michel Foucault – selber an AIDS verstorben – über die historische Entwicklung des Begriffs des «Wahnsinns», als Gegenstück zur Vernunft, geschrieben und dargelegt, wie das unsere heutigen Diskurse rund um psychische Gesundheit – oder eben Krankheit – beeinflusst.

«Autismus wird in den USA gerade wieder Gegenstand von Debatten, die dem Gedankengut der Eugenik in nichts nachstehen.»

«Defekte», egal ob moralische oder neurologische, tragen im alltäglichen Reden immer negative Bedeutungen mit sich. Fehlfunktionen, Defizite, Störungen – Pathologien. Dinge, die es zu heilen, zu behandeln, zu mindern gilt. Mit nicht unähnlichen Denkmustern rechtfertigten diverse Regime durch die Geschichte hindurch eugenische Programme, um die Gesellschaft und ihre Wirtschaftssysteme vermeintlich von Störfaktoren zu «befreien». Um auch hier einem Missverständnis vorzubeugen: Das soll nicht heissen, dass die Art und Weise, wie wir heute mit ADHS oder Autismus umgehen, etwa Teil eines Eugenik-Programmes ist. Aber noch haben wir uns vom Ballast der Geschichte längst nicht befreit – darum ist es umso wichtiger, zu erkennen, welche frappant ähnlichen Logiken in all diesen Diskussionen stecken.

Weit hergeholt ist das im aktuellen Kontext übrigens nicht: Autismus wird in den USA dank des amerikanischen Gesundheitsministers Robert F. Kennedy gerade wieder Gegenstand von Debatten, die dem Gedankengut längst vergangen geglaubter Eugeniker in nichts nachstehen.

Das ADHS-Gehirn als eine Laune der Natur

Aber wieder zurück zur Begriffsgeschichte von ADHS: Die Versuche, Diagnosen wie ADHS, aber auch Autismus, vom negativen Ballast der Geschichte zu befreien, begannen erst so richtig in den späten 1990er-Jahren.

1998 popularisierte der US-Journalist Harvey Blume schliesslich den Begriff, den wir heute allenthalben hören: Neurodiversität. Seine These: Neurodiversität sei genauso wichtig für die Natur wie die Biodiversität und somit nichts weiter als eine neutrale Laune der Natur.

Bei «neurodiversen Gehirnen» handle es sich also einfach um eine der vielen möglichen Varianten menschlicher Gehirne, befand Blume, ohne dabei den Begriff mit negativen Stereotypen aufzuladen. Nach und nach feierte das Wort Neurodiversität im alltäglichen Diskurs um ADHS und Autismus als neutrale(re) Beschreibung seinen Triumphzug.

Diese Errungenschaft ist aber keine rein psychiatrische oder neurologische Errungenschaft, sondern auch eine aktivistische: Neurodiversitätsaktivistinnen wie etwa Judy Singer hatten erhebliche Anteile daran, wie wir heute über ADHS und Autismus – und Neurodiversität im Allgemeinen – reden. Singer stand zum Beispiel im Dialog mit Harvey Blume. Hätte die beiden nicht zusammengearbeitet, würden wir heute vielleicht anders über ADHS sprechen.

Sind wir hier am Endpunkt der Geschichte der Geschichte angelangt? Nein. Wir sind erst mittendrin.

Im nächsten Kapitel widmen wir uns den Fragen rund um das Gehirn, um Neurologie – und was das mit Politik zu tun hat.

Weiter zu Kapitel 2: Von Hirnscans und Grenzfragen: ADHS zwischen Biologie und Gesellschaft

Die ADHS-Sommerserie erscheint in wöchentlich ein bis zwei Kapiteln. Wir informieren Sie jeweils über unseren Spezial-Newsletter, sobald neue Teile erscheinen.

Bereits jetzt haben uns einige Nachrichten – und sogar ein Telefon – erreicht. Darunter: Dank, Fragen, eigene Erlebnisse. Ich möchte diese Nachrichten gerne in eines der späteren Kapitel einfliessen lassen. Haben Sie Fragen, Input – oder möchten Ihre eigenen Erfahrungen zu ADHS mit mir teilen? Schreiben Sie an robin.schwarz@hrtoday.ch