Ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten rettet

Lange Zeit galt das Bruttoinlandprodukt (BIP) als Mass allen Wirtschaftserfolgs. Zunehmende Umweltschäden stellen die Geschichte des ewigen Wachstums jedoch infrage. Das Donut-Ökonomie-Modell könnte Abhilfe schaffen: Es beschreibt die Obergrenzen des planetarisch verträglichen Wirtschaftens und bezieht das Gemeinwohl mit ein. Wirtschaftsvordenker Gebhard Borck spricht über die Auswirkungen auf die Arbeitswelt, unser Verhältnis zu Geld sowie die Lohngestaltung.

«In einer Gemeinschaft, die sich vom Wachstumszwang befreit, gibt es ein Genug und damit auch eine Zufriedenheit», sagt Berater Gebhard Borck.

Das Donut-Ökonomie-Modell als Gegenmodell zum BIP. Kann es dieses ablösen?

Gebhard Borck: Es ist genauso simpel wie das BIP. Während das Bruttoinlandsprodukt andauerndes Wachstum als zentrales Ziel des Wirtschaftssystems vorgibt, steht die Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt der Donut-Ökonomie. Sowohl die eine wie auch die andere Argumentationskette ist auf den ersten Blick eingängig und logisch. Auf der volkswirtschaftlichen Ebene erscheint eine Ablösung vom alten Wirtschaftsmodell zwar einfach, doch betriebswirtschaftlich ist sie herausfordernd, weil das BIP-System Firmen, die nach dem Donut-Modell handeln, durch höhere Kosten benachteiligt, etwa weil sie das Recycling bereits bei der Produktentwicklung berücksichtigen und auf Werkstoffe verzichten, die nicht wiederverwertbar sind.

Was ist am Donut-Modell so speziell?

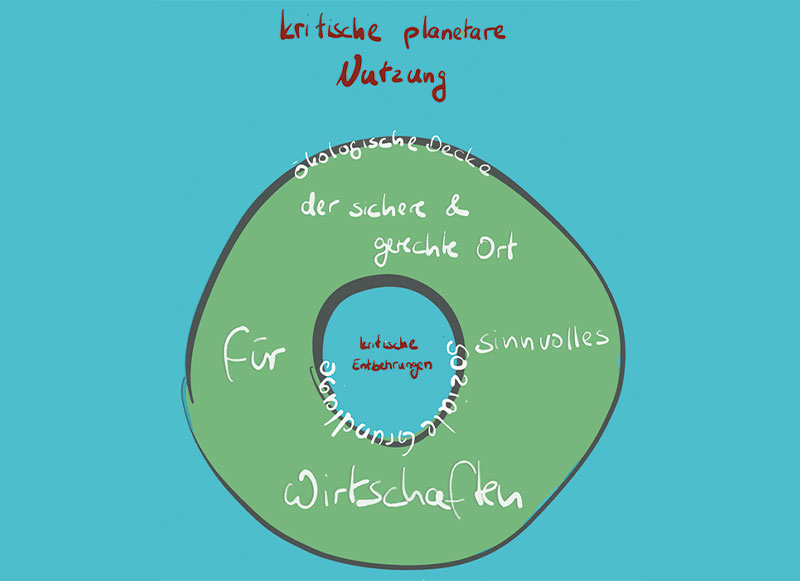

Es stellt wichtige Zusammenhänge vereinfacht dar: Der kleine Kreis bedeutet, dass wir Menschen ausbeuten, beispielsweise, indem wir sie von der Bildung ausschliessen. Der grosse Kreis zeigt, wo die Grenzen des Wirtschaftswachstums liegen und wir unsere Umwelt ausbeuten. Das heisst, wo wir mehr konsumieren, als sich innerhalb einer Generation regenerieren lässt. Legen wir den grossen und den kleinen Kreis übereinander, entsteht die Abbildung eines Donuts. Die Oberfläche des Gebäcks stellt den Raum dar, in dem Wirtschaften nach menschlichen und ökologischen Aspekten Sinn macht.

Verändert sich unser Verhältnis zum Geld durch die Donut-Ökonomie?

Bestenfalls wird es wieder auf das reduziert, was es ursprünglich einmal war: ein geniales Werkzeug, um den Tauschhandel über Distanzen zu erleichtern. Seine Börsen-Casino-Eigenschaft verlöre dagegen an Bedeutung.

Inwiefern bedeutet das ein Ende der Gier im Unternehmen?

In einer Gemeinschaft, die sich vom Wachstumszwang befreit, gibt es ein Genug und damit auch eine Zufriedenheit. Mit «Genug» ist kein Lohndeckel gemeint, sondern Transparenz für wirtschaftliche Zusammenhänge im Betrieb und ein Selbstverständnis dafür, wann es reicht. Meine Kollegen und ich begleiten schon seit Jahren Firmen und zeigen der Belegschaft, wie es um Ertrag und Aufwand sowie Qualität der Leistungen im Unternehmen steht. Das ergänzen wir beispielsweise mit einer Deckungsbeitragsrechnung, damit Mitarbeitende den Beitrag ihrer Arbeit kennen. Wir nennen das «Hausverstand». Dadurch denken und handeln Mitarbeitende im Interesse der Firma. Läuft dieses Controllingsystem eine gewisse Zeit, tritt folgender Effekt auf: Die Belegschaft, inklusive Geschäftsführung, weiss, wann es reicht. Dann hört das Unternehmen auf, nach mehr Wachstum zu streben, Gewinne zu maximieren und die Marktmacht auszudehnen. Stattdessen stellt sich Zufriedenheit ein, aber keine Lethargie: Die Mitarbeitenden behalten den Markt und den Wettbewerb im Blick, da die Marktentwicklungen ihr Wohlbefinden jederzeit wieder aus dem Gleichgewicht bringen könnte.

Wie erkennt eine Firma, wann es genug ist?

Der Geschäftsführer eines Kunden erzählte mir: «In unserem Unternehmen läuft alles gut, aber unsere Berater verrechnen nur 50 Prozent ihrer Arbeitszeit. Müsste dieser Satz nicht eher zwischen 70 und 85 Prozent liegen?» Ich fragte ihn, ob es der Firma denn wirtschaftlich gut ginge, was er bejahte. Auch die Kunden waren zufrieden, es gab nur wenige Beschwerden. Weshalb sollte der Berater seine Kunden also weniger intensiv betreuen und ihnen mehr Projektzeit verrechnen?

Im Donut-Modell unterteilt Kate Raworth den Wohlstand in drei Arten: Eigentum, Lohn und Urheberschaft. Wie kann ein Lohnsystem das verbinden?

Zusammen mit meinen Partnern entwickelte ich ein von uns allen als fair wahrgenommenes, aber auch sehr radikales Lohnmodell. Darin spielt Eigentum keine wirtschaftliche Rolle. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die Verteilung von Lohn und Urheberschaft. So berechnen wir unsere Löhne anhand prozentualer Wertbeiträge. Das bedeutet, dass alle an einem Auftrag Beteiligten untereinander verhandeln, wer welchen Beitrag geleistet hat. Das klingt aufwendig, ist jedoch weniger mühsam als Gehaltsgespräche in Firmen, in denen Neid und Intrigen vorherrschen. Eine Konsequenz dieses Vorgehens ist, dass die Einkommen genauso schwanken wie die Erträge aus unseren gemeinsamen Vorhaben. Das könnten Firmen mit einer Software jedoch in den Griff bekommen. Die Urheberschaft verstehen wir als gemeinschaftliches Gut. Alle dürfen eine Errungenschaft nutzen, müssen ihre daraus gewonnen Erkenntnisse aber zurückzugeben. Das gilt auch dann, wenn sie die Organisation verlassen. So entsteht eine Kombination aus Community und Know-how. Das lässt sich auf die Formel reduzieren: «The best Community wins.» Diese Art der Zusammenarbeit verknüpfen wir mit dem persönlichen «Genug». Das führt keineswegs zu niedrigen qualitativen oder materiellen Lebens- und Arbeitsansprüchen, sondern ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben innerhalb der Wachstumsgrenzen des Donut-Systems.

Wie müsste man mit «Eigentum» umgehen?

Adaptive Organisationen müssten diesen Punkt in der Donut-Ökonomie verändern. Hier gäbe es mehr gemeinsame Verwertungsrechte oder nebst dem Lohn eine Beteiligung, sollte eine Idee, ein Gedanke, Code oder Patent zum überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Denken wir das konsequent weiter, würde die Vermögensverteilung deutlich breiter in der Gesellschaft streuen. So gäbe es für alle ein «Genug», mehr wohlhabende und weniger superreiche Menschen.

Welche Zukunft hat das Donut-Modell?

Das Donut-Modell ist ein in sich schlüssiger makroökonomischer Gegenentwurf zu unserem heutigen Wirtschaften. Es ist absehbar, dass unser derzeitiges ökonomisches Handeln weltweit eher zu einer Verschlechterung der Lebenssituation aller Menschen führt als zu einer Verbesserung. Ausserdem ist das Donut-Modell ein gutes Prüfszenario für die Transformation auf der betrieblichen Ebene. Nur wenn wir Arbeit so organisieren, dass sie eine inhaltliche, materielle und wertige Existenz ermöglicht, können wir die anstehenden globalen Aufgaben lösen. Für mich sind hybride, ich nenne sie adaptive Firmen dafür ein Erfolgsfaktor. Nur sie vermögen die alte mit der neuen Wirtschaft zu verbinden und den Wandel einzuleiten. Verlassen wir uns auf die Politik, erwartet uns dagegen ein deutlich ungemütlicheres Leben. Die Frage lautet somit: Wollen wir darauf warten, dass einflussreiche Menschen auf staatlicher Ebene die Gesetze zu ihren Ungunsten verändern, oder gestalten wir Firmen so, dass eine Donut-Ökonomie von innen heraus entsteht?

Gebhard Borck