«C'est la fin qui m'interroge»

Comment interpréter cette citation tirée de la pièce «Le prénom»? L'analyse de Fabien Noir, comédien et consultant.

Photo: iStock

Extrait de la pièce «Le Prénom» de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.

PIERRE: (il la regarde en la tête, navré) Tu ne luis dis rien toi? Tu laisses passer, comme d'habitude!

ELISABETH: Je laisse passer quoi?

PIERRE: Tu ne comprends pas que toute cette blague, au fond, c'était pour nous faire comprendre à quel point nos enfants ont des prénoms ridicules.

VINCENT: Non, Pierre, c'était juste une blague. Je suis tombé sur Adolphe dans ta bibliothèque.

PIERRE: Tu es aussi tombé sur Les Frères Karamasov mais tu n'as choisi ni Ivan, ni Dimitri...

VINCENT: Tu avoueras que ç'aurait été moins drôle.

PIERRE: (froid) C'est vrai qu'on se bidonne.

ELISABETH: Pierre... Il s'est excusé.

PIERRE: Vincent oui. Mais pas Anna.

ANNA: Tu peux continuer à m'appeler «ma pauvre fille» si tu veux.

VINCENT: Anna, s'il te plaît! (À Pierre.) ... Personne n'a dit que vos enfants avaient des prénoms ridicules.

PIERRE: Non. Elle a dit qu'elle n'avait pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui avait appelé ses enfants Apollin et Myrtille.

VINCENT: Pierre, c'est bon. Elle était énervée et...

PIERRE: (le coupant) Qu'est-ce que ça veut dire comme phrase?

VINCENT: Ça veut dire qu'elle n'a pas de cours à recevoir! Qu'elle est assez grande pour choisir toute seule.

PIERRE: Cette partie de la phrase, j'avais bien compris... C'est la fin qui m'interroge.

VINCENT: Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Pierre?

ANNA: Ça me parait pourtant clair, il veut savoir ce que je pense vraiment du prénom de ses enfants.

PIERRE: (sans la regarder) Exactement.

VINCENT: Mais... elle les trouve très bien, vos prénoms!

PIERRE: Vraiment?

VINCENT: Mais oui, vraiment. On trouve qu'Apollin et Myrtille, c'est mignon, c'est très mignon!

(Il lui sourit avec un petit rictus. Pierre secoue la tête comme s'il venait d'avoir la confirmation de quelque chose)

PIERRE: Je me demandais si tu la ferais. Tu l'as faite.

VINCENT: J'ai fait quoi?

PIERRE: Ta grimace.

VINCENT: Quelle grimace?

PIERRE: Celle que tu fais quand tu veux dire «Cause toujours tu m'intéresses», ou: «Je dis oui pour te faire plaisir mais tu sais bien que c'est non.»

(Vincent hausse les épaules.)

VINCENT: N'importe quoi.

PIERRE: Je t'assure, tu as fait une grimace.

Interprétation managériale de l’extrait

Ces répliques à la fois acerbes, tendres et sincères, surviennent à la suite d’une blague consciente de la part d’un personnage, c.a.d. une forme de jeu qui démontre de la capacité des protagonistes à interagir et qui indique de la qualité de leurs échanges. S’activent ou se désactivent ainsi tout un lot de compétences interpersonnelles comme l’écoute, l’empathie, l’assertivité ou encore la flexibilité psychologique.

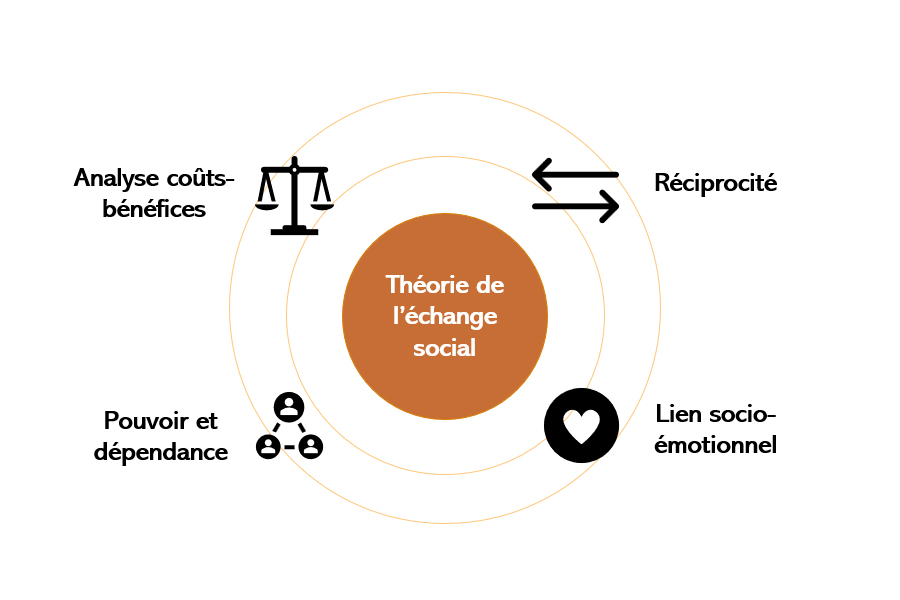

Si je me réfère aux sciences humaines orientées collaboration afin de déceler un concept expliquant ces comportements déséquilibrés, j’opterais, de manière subjective certes, pour la théorie de l’échange social développée par Peter Blau, Georges Homans et Claude Levy-Strauss. Elle s’appuie sur quatre piliers:

Analyse coûts-bénéfices: Les individus évaluent leurs interactions sociales en fonction des avantages qu’ils peuvent en tirer par rapport aux efforts ou sacrifices qu'elles exigent. Si les coûts excèdent les bénéfices, la relation risque d’être abandonnée.

Réciprocité: Les relations sociales reposent sur un équilibre implicite ou explicite entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Cette réciprocité peut être immédiate ou différée, elle solidifie les échanges mais elle est soumise à une perception subjective.

Pouvoir et dépendance: le pouvoir dans une relation d’échange repose sur la possession de ressources rares et valorisées. Une personne dépendante d’une autre pour accéder à ces ressources, matérielles ou immatérielles, se trouve dans une position de faiblesse relative.

Lien socio-émotionnel: alors que l’échange économique est basé sur des obligations explicites à court terme (contrats, transactions), l’échange social repose davantage sur des liens socio-émotionnels et une confiance mutuelle qui permettent des relations à long terme sans accords formels.

Dans le cas des interactions de cette pièce «le Prénom», le lien socio-émotionnel est naturellement celui qui, en surface, agite le plus les tensions. Comme tout symptôme, en regardant le dessous de l’iceberg, apparaissent les autres piliers. La vie en entreprise, par l’entremise des dynamiques individuelles et collectives, provoque obligatoirement ce jeu d’équilibriste par la création de contextes déstabilisants. Ceux-ci ouvrent la porte à un tiraillement entre:

l’égocentrisme et l’altruisme,

l’individualisme et le collectif,

la compétition ou la coopération,

le dogmatisme ou l’ouverture d’esprit.

Etc…

Toutes ces dualités, une fois conscientisées, offrent un magnifique territoire d’exploration de dynamique relationnelle, de style de management et finalement de culture organisationnelle. Afin de concrétiser cette théorie de l’échange social dans une approche de développement organisationnel, je pourrais suggérer les pistes suivantes:

Penser sa gouvernance (raison d’être, valeurs, mission) en termes de coopération avec toutes les parties prenantes de votre écosystème, qu’elles soient internes ou externes,

Créer son propre référentiel de compétences managériales et interpersonnelles soutenant les valeurs et fondamentaux de l’organisation,

Incarner la gouvernance par une exemplarité Top-Down et cultiver l’intégrité, notamment au plus haut niveau de l’organisation,

Repenser la distribution du pouvoir décisionnel afin d’augmenter la responsabilisation des collaborateurs et le sentiment de réciprocité,

Investir dans un narratif institutionnel et penser les prises de paroles internes comme des pièces de théâtre qui engendrent émotion et motivation,

Former d’abord les managers C-level au style managérial attendu et à la connaissance de soi, en impliquant le partenaire de formation dans la co-construction du programme de formation, puis déployer,

Repenser l’organisation fonctionnelle des moments de collaboration (individuel, équipe, transversal, global) dans la culture visée, notamment en insufflant de nouveaux rituels, comme des check-ins ou une culture du feedback,

Désiloter l’organisation en proposant des concours internes ou hackatons, stimulant l’innovation et l’intelligence collective,

Recruter et évaluer en fonction des fondamentaux de l’organisation, p.e. avec des entretiens délégués à l’équipe ou des évaluations 360°

In-fine, une grande partie de ces pistes s’ancrent dans une stratégie de changement comportemental, notamment dans le combat contre un raisonnement défensif omniprésent dans la nature humaine. Elle nous pousse effectivement à adopter des argumentations défensives, qui se révèlent de véritables pièges relationnels (avec soi, avec l’autre) et qui sapent la confiance nécessaire à la théorie de l’échange social. Je vous propose ainsi d’explorer certains de vos réflexes au prisme de trois besoins:

| Besoin partagé | Réflexe défensif associé | Réflexes alternatifs à mettre en place |

| CONTROLE Nous éprouvons le besoin de contrôler les événements pour minimiser les risques et l’incertitude |

|

|

| CONFORT Nous préférons éviter les situations embarrassantes, pour nous et pour les autres. |

|

|

| COHERENCE Nous aimons penser que nous agissons en cohérence avec nos valeurs et que nous sommes intègres. |

|

|

Le plus souvent, ces mécanismes de défense sont ancrés inconsciemment et possèdent une fonction protectrice, mais ils s’avèrent contre-productifs dans le contexte de coopération. Prendre conscience de ces réflexes est une première étape pour mieux les maîtriser et adopter un état d’esprit constructif ; entrer dans une philosophie de développement organisationnel (avec les pistes précitées p.e.) est une solide deuxième étape.

Mais de là à vouloir changer de prénom, il n’y a qu’un pas que je ne vous demanderai pas de franchir 😊.

Ressources complémentaires

Ouvrage de référence: Karen Cook, Social Exchange Theory in Handbooks of Sociology and Social Research, Springer, 2013

Podcast: 8 actions pour booster la sécurité psychologique